ダンパーブレース

ダンパーブレースは、一般に「制震ブレース」や「座屈拘束ブレース」と呼ばれる制震デバイスの1つで、軸降伏型の鋼材ダンパーに分類されます。

ダンパーブレースは、常時やレベル1地震時には弾性部材として機能し、レベル2クラスの大規模地震時には予め設定された値(=降伏軸力)を超える軸カが作用すると、ダンパーとして機能する鋼材(芯材)が降伏して塑性変形を起こします。

芯材は軸圧縮時の座屈を防ぐ部材で拘束されており、引張・圧縮両方向の安定した繰返し塑性変形により高い履歴減衰性能が得られる仕組みとなっており、この履歴減衰により地震エネルギーが吸収され、橋梁の主要部材に生じる作用力を大幅に低減することができます。

ダンパーブレースの採用により、従来の耐震補強設計に比べて,必要な耐震性能を効率的かつ経済的に達成することが可能となりました。

2004年に広島県が新設した王渡橋(鋼上路式ローゼ橋)に48本が採用され、橋梁に適用した日本で最初の制震ブレースとなりました。

その後は、2006年以降、既設橋の耐震補強向けとして採用が急増しており多数の橋梁に採用されています。

ダンパーブレースとは

ダンパーブレースは地震エネルギーを吸収する事を目的に開発された軸力降伏型の鋼製ダンパーです。

| 王渡橋諸元 |

|---|

| 橋長 140.0m |

| アーチ支間 99.0m |

| 有効幅員 8.0m |

| 橋格 B活荷重 |

| 鋼重 509.3ton |

| ダンパーブレース重量 19.0ton |

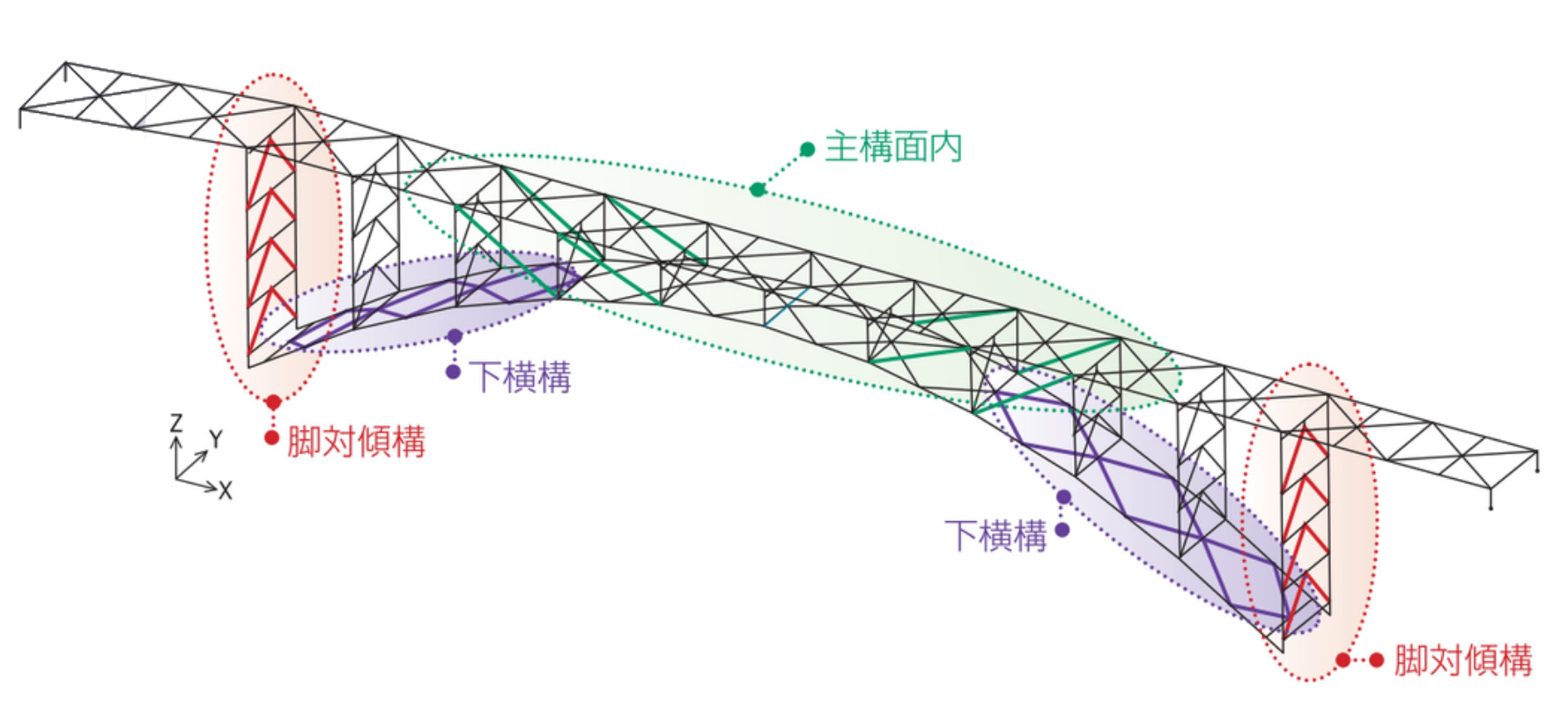

ダンパーブレース適用箇所例

ダンパーブレース実物写真

ダンパーブレースの特長

大きな地震エネルギーに抵抗するのではなく、エネルギーを吸収して断面力を小さくする仕組により、次の特長を実現しました。

- 耐震対策重量が減少することで、制作費用、鉛直反力を大幅に低減可能であり、経済的

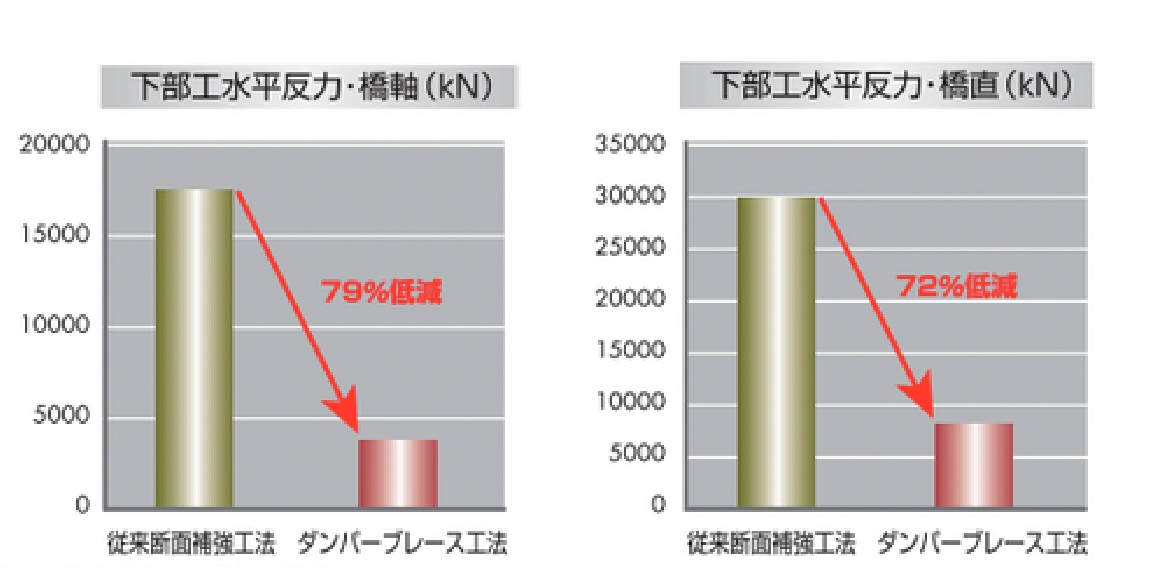

- 上部工から下部工への地震時水平反力を低減可能

- 上記1、2により、下部工規模を小さくすることが可能であり、経済的

- 新設橋、既設橋耐震補強の両方に適用可能

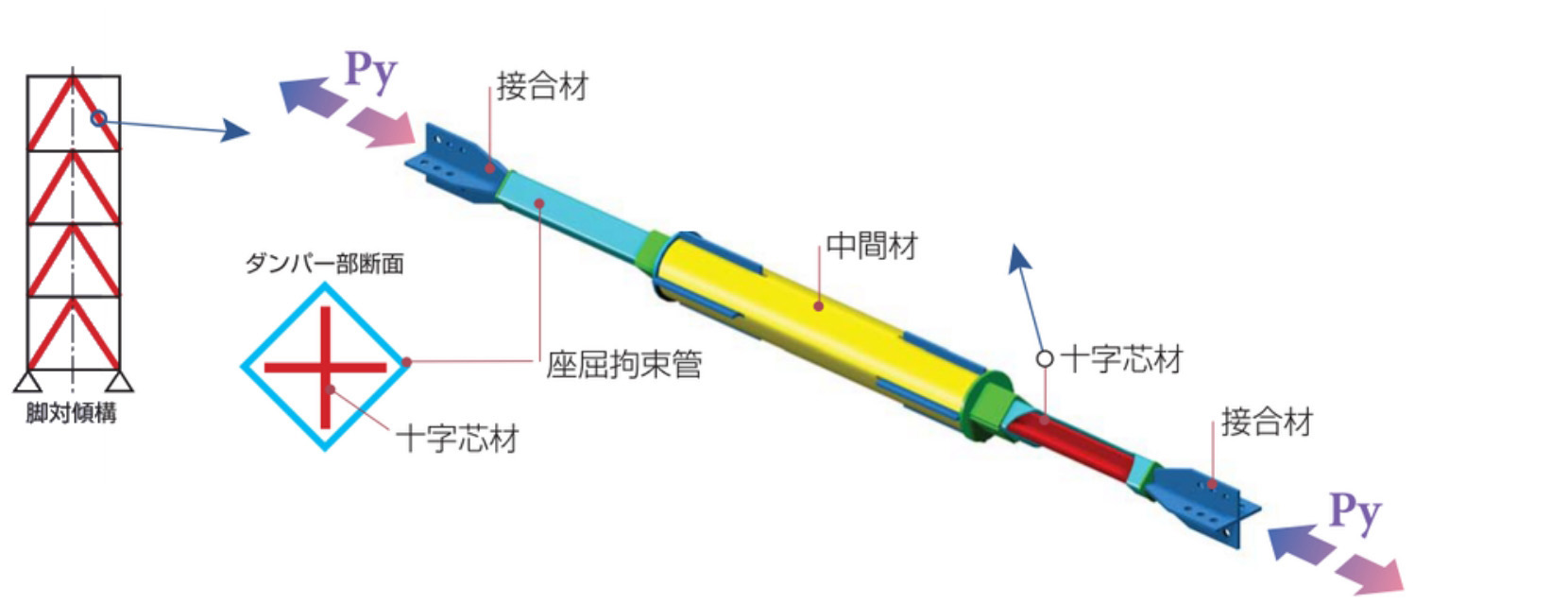

ダンパーブレースの構造

- 十字芯材:軸力Pyにより塑性変形することで地震エネルギーを吸収する

- 中間材:両橋のダンパー部を繋ぐ部材

- 座屈拘束管:十字芯材の座屈を拘束し、圧縮時も引張時と同様な履歴を実現する

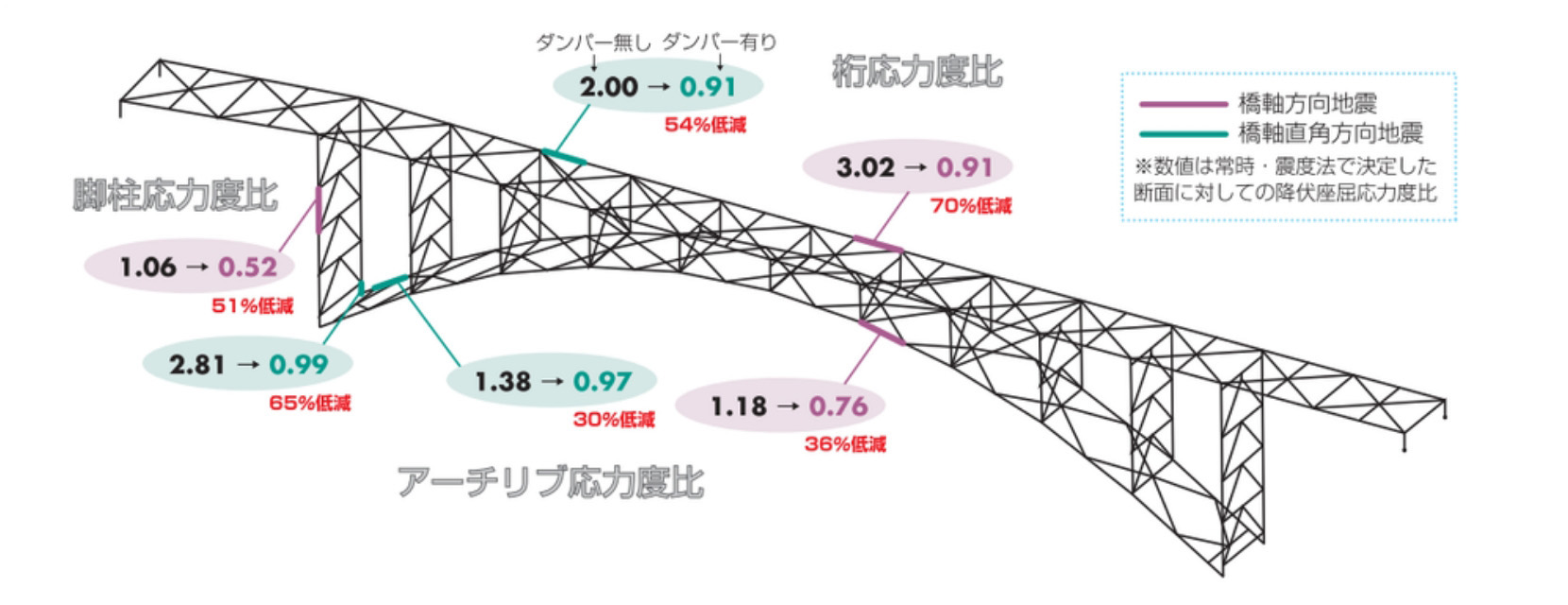

ダンパーブレースの効果試算例

ダンパーブレースによる耐震対策は、従来耐震対策と比較して以下のような効果を得ることができます。

ダンパーブレースによる地震時応答低減

| 施設計橋諸元 |

|---|

| 橋長 140.0m |

| 有効幅員 8.0m |

| アーチ支間 99.0m |

| 橋格 B活荷重 |

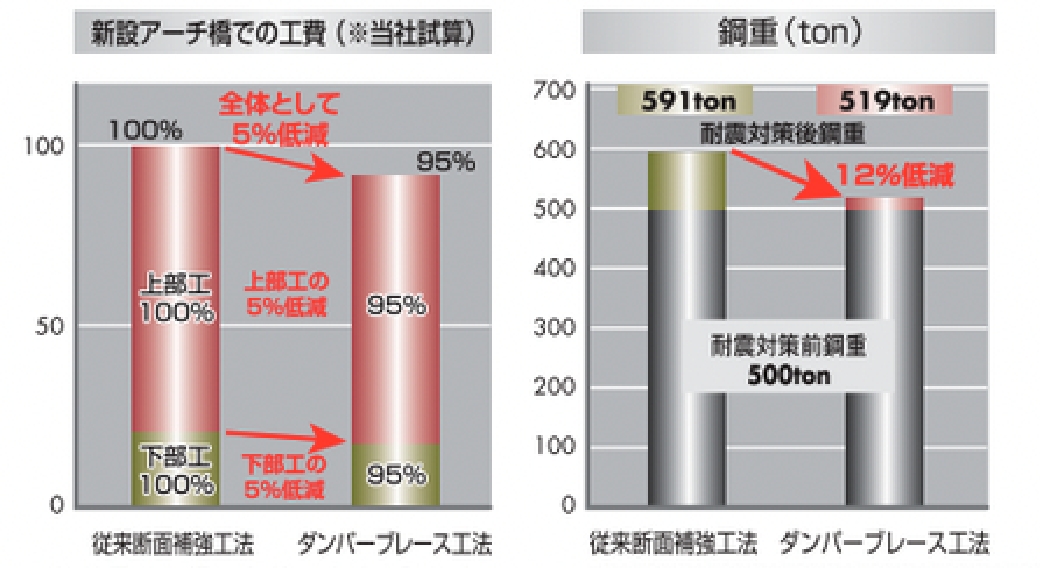

ダンパーブレースの経済性

上部工:耐震対策重要が減少→上部工工費の低減

※既設橋の耐震対策では、新設橋以上の効果が期待できる。

下部工:上部工反力を低減→下部工工費の低減

※下部工水平反力の低減効果が大きい

※効果は各橋の条件により変動します。

ダンパーブレースの

採用実績(2021年12月末現在)

| 橋梁形式 | 採用実績(採用工事件数・採用本数) | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

| 施主 | 計 | |||

| 国土交通省 | 地方自治体・高速道路会社等 | |||

| アーチ橋 | 9件/272本 | 14件/380本 | 23件/652本 | 新設橋1件/48本含む |

| ラーメン橋 | 5件/86本 | 12件/168本 | 17件/254本 | - |

| トラス橋 | 2件/16本 | 3件/48本 | 5件/64本 | - |

| その他 | - | 1件/4本 | 1件/4本 | 橋脚 |

| 計 | 16件/374本 | 30件/600本 | 46件/974本 | - |

※採用実績は部材製作中のものも含みます