技術部

Kさん

微弱電流を流して珊瑚礁を成長させる「サンゴ増殖技術」を開発中。

仕事への誘い(いざない)

私の仕事は、橋をつくる会社にあって、特異なものかもしれません。もともとは、海洋構造物の設計をしていました。海洋構造物といってもピントこないかもしれませんが、例えば、浮桟橋というものがあります。鉄の箱を水上に浮かべ、アンカー(錨)で固定することで、船の発着場となるのが浮桟橋です。フェリーから降りた時に、最初に足をつける場所が浮桟橋で、実は、海の上に浮いている浮体構造物なのです。そんな海洋構造物の設計をしていて、気づいたら、サンゴに行き着きました。浮桟橋は、鉄でできており、さびを防止するために、海に浸かっている部分に「電気防食」という技術を適用しています。電気防食というのは、海水を電解質溶液中として、異種金属のイオン化傾向の差を利用して電流を発生させる原理であり、実は、これが「サンゴの増殖」に応用できることが分かりました。はじめた当初は、社外だけでなく社内からも否定的な意見がありましが、今では、東京大学・防食会社・海洋関連財団・地元法人との共同研究をするまでに成長しました。同じ業務に10年以上も携われる幸せを実感しています。

海の仕事に対する思い入れはありますか。

学生時代からヨットをやっていたので、海がとても身近にありました。ヨットをやり、真っ黒に日焼けしながら、海洋構造物を色々見てきたので、入社後は、何の抵抗もなく、海洋構造物の設計に携わることができました。そういう点では、橋よりも、海の仕事に向いていたのかもしれません。

サンゴの仕事で苦労した点は何ですか。

サンゴの増殖技術といっても、最初は、海のものとも山のものとも分からない技術でした。サンゴの学会は、理学系(生物系)の人たちが主流で、そんな中に、工学系の我々が入っても,まったく相手にされませんでした。どうせすぐにいなくなるだろうと思われていたのかもしれません。

しかし、辛抱強く続けていくうちに、次第に信用されるようになり、去年は、10年もサンゴに携わってきたことへの賞賛の声があり、仲間として、認められるようになりました。これが、苦労した点でもあり、一番うれしかった点でもあります。

異分野の人たちと仕事をして行く上で大切なことは何ですか。

異分野の人たちとの共同研究は、一つのビックプロジェクトです。プロジェクトを遂行していく上では、異分野の人たちと仲良しになることが不可欠です。サンゴの増殖技術は、一つの会社の技術だけでは、どうにもなりません。それぞれが得意としている技術を持ち寄り、利害を調整しながら、研究を進めていく必要があります。幸い、学生時代は、バリバリの体育会で鍛えられたせいか、どんな人たちともやっていける素養が身についており、それが今の仕事に役立っています。

橋とMMBの魅力は、何ですか。

橋の魅力は、ずばり、絵になること。そして、確実に世の中の役に立つものになることです。MMBの魅力は、好きなことをやらせてもらえる度量があることです。やる気と情熱があれば、何にでも取り組めるチャンスがあります。

私のとある1日

- 5:15

- 起床

- 5:30

- 愛犬「マリン君」と散歩

- 8:30

- メール・スケジュールチェック

- 9:00

- 試験研究業務・設計業務(設計計算、報告書作成)

- 12:00

- 会社近くの人形町界隈で、会社のフロアーメンバーと昼食

- 13:00

- 共同研究者で構成される「コンソーシアム会議」のための資料準備

- 16:00

-

コンソーシアム会議に出席

- 18:00

-

コンソーシアム会議の懇親会に出席懇親会は、コンソーシアムメンバーの結束を固めるために行うもので、建前ではない「本音トーク」が、課題解決に繋がることもしばしばあります。

- 22:00

- 帰宅

- 23:30

- 就寝

就活生へのメッセージ

何かに、どっぷり漬かる経験をした方が良い。僕の場合は、それがヨットでしたが、バイトだって、何だっていい。日本中を旅行するのでも良い。学校の授業も大事だけど、何かに打ち込んだ経験は、きっと、社会に出てから役に立つと思います。

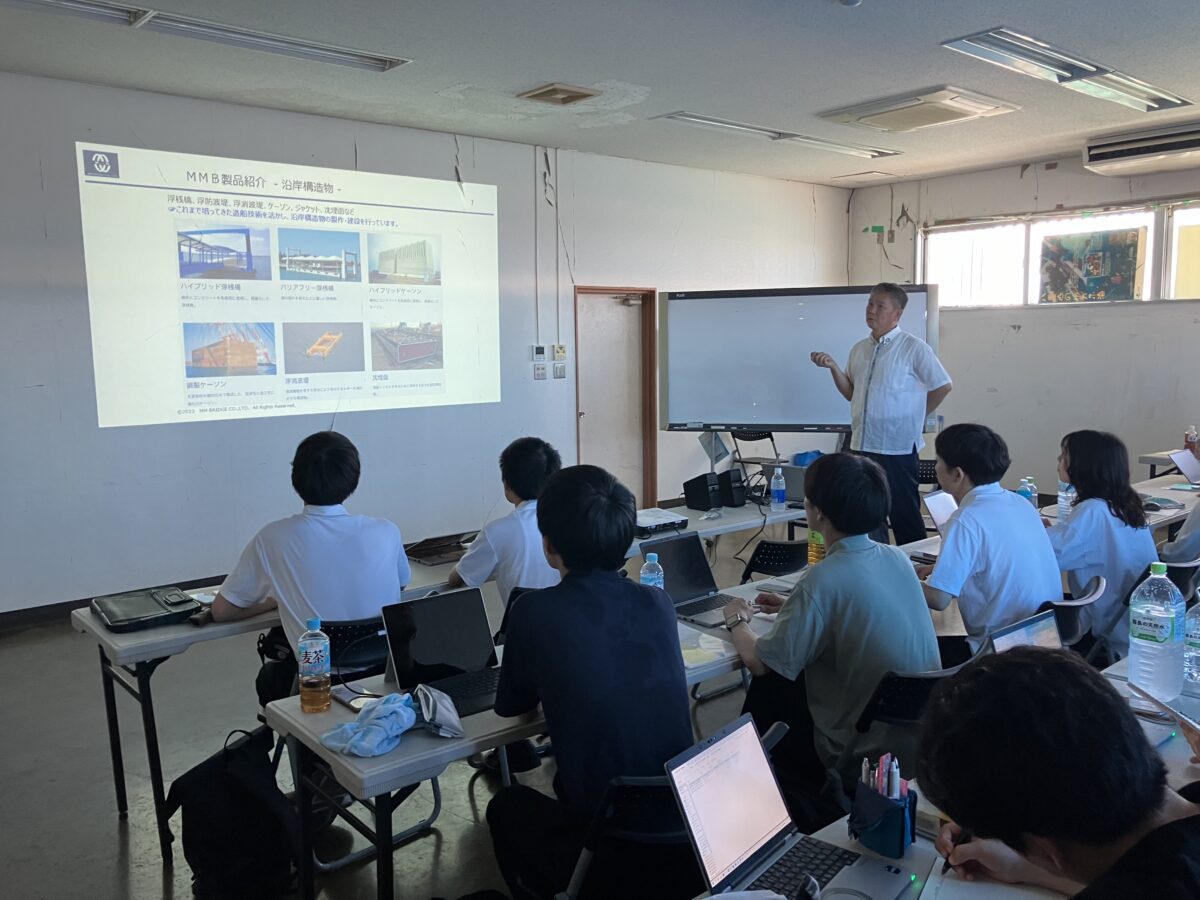

コンソーシアム会議では、専門知識を有する大学、外郭団体、他社と連携することで、課題の解決や製品コンセプトの構築を図り、新製品開発の糸口を探ります。